みなさまごきげんよう^^

社労士試験に落ちてしまった――(>_<)

やっぱり勉強は向いていないのかな…?

こんな人のための記事です。

社労士試験の合格率はわずか5%前後。勉強時間は1,000時間以上ともいわれ、「頑張っても合格できないのでは?」と不安になる人も多いでしょう。

でも実際は、正しい勉強方法と継続力さえあれば誰でも合格できます。

この記事では、

- 社労士試験が「無理ゲー」と呼ばれる3つの理由

- 実際に落ちる人の特徴とその解決策

- 再チャレンジする人が意識すべき3つの行動

これらを筆者の受験経験と講師の経験からわかりやすく解説します。

道筋を知れば合格に一歩ずつ近づけるぞ!

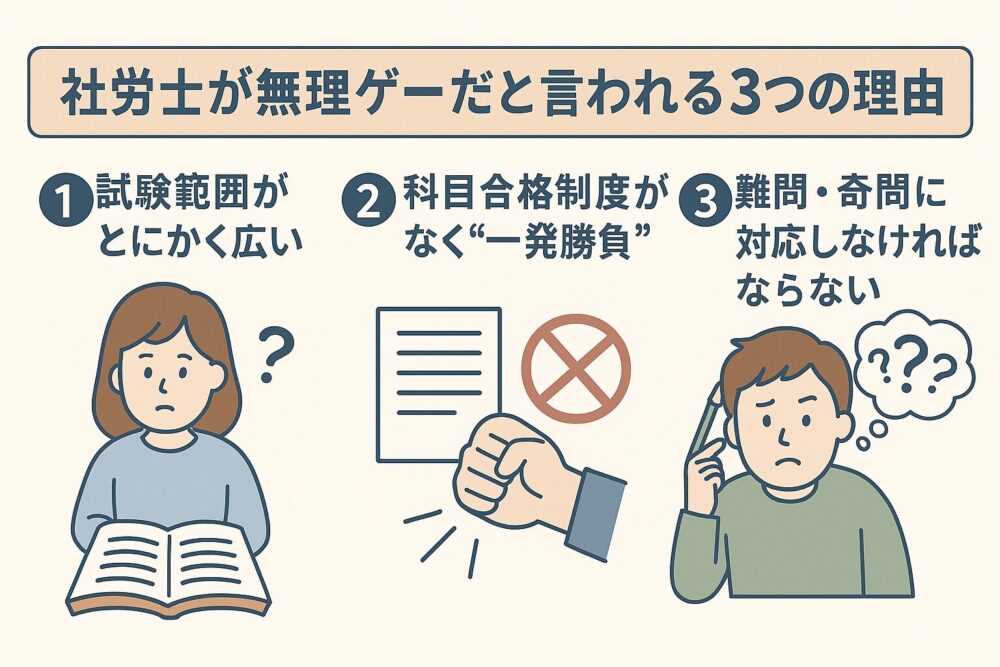

社労士が無理ゲーだと言われる3つの理由

前提として、「無理ゲー」と呼ばれるのには3つの理由があります。

理由①試験範囲がとにかく広い

社労士試験は10科目と試験の範囲が広いですよね。

社労士試験で出題される科目

❶労働基準法

❷労働安全衛生法

❸労災保険法

❹雇用保険法

❺労働保険の徴収に関する法律

❻労働に関する一般常識

❼健康保険法

❽厚生年金保険法

❾国民年金法

❿社会保険に関する一般常識

これだけでも圧倒的なボリュームですが、

- 1科目ごとのボリュームも大きい

- 似ている内容もあり覚えにくい

など科目によっても特徴があります。

更に本試験では全科目を同時に仕上げる必要があるので、多くの受験生は苦労します。

理由②科目合格制度がなく“一発勝負”

社労士試験には、科目合格がありません。

これは何年目でもその年の本試験で平等に「一発勝負」であることを意味します。

社労士試験の合格基準点

選択式【満点40点】:総得点26点以上かつ各科目3点以上

択一式【満点70点】:総得点45点以上かつ各科目4点以上

※総得点と各科目に合格基準点があります。

理由③難問・奇問に対応しなければならない

社労士試験には必ず「えっ、こんなの出るの!?」という難問・奇問が出題されます。

択一式の問題を読む時間

- 労働白書のマニアックな統計

- 判例の細かい言い回し

- 年金法の例外的なケース

こうした問題は、何年勉強しても初見の内容が出ることがあります。

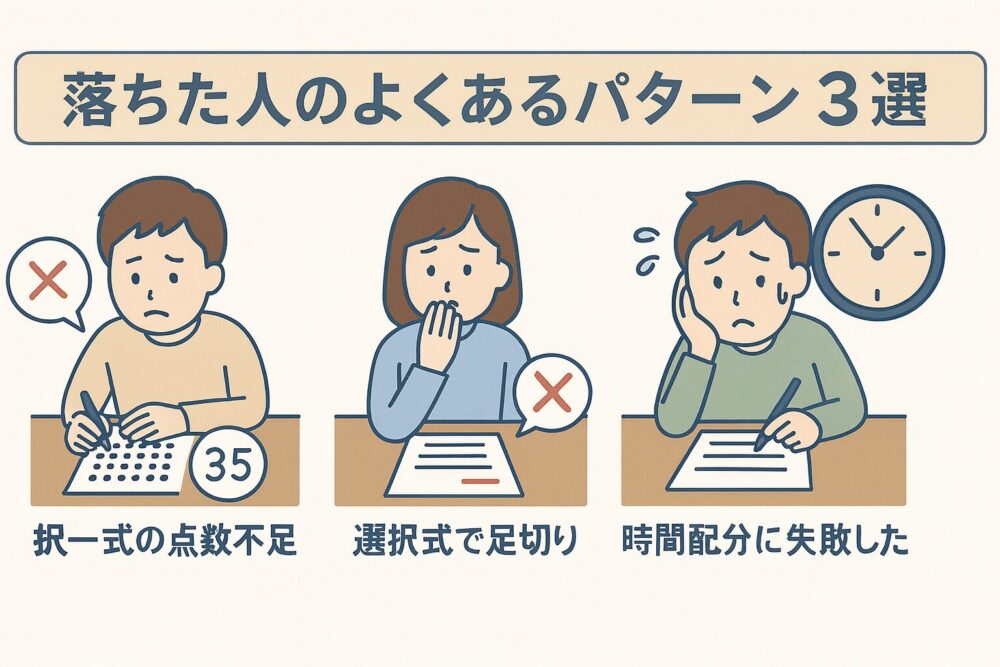

社労士は無理ゲー?落ちた人のよくあるパターン3選

社労士試験で落ちる理由には、共通パターンがあります。

自分がどこに当てはまるか、チェックするんじゃ!

特徴①択一式の点数不足(知識が足りないパターン)

知識がまだ定着していない人は択一式で不合格になります。

実は筆者も択一式で不合格になった経験があります。

筆者の択一式点数

- 1年目=40点(不合格)

- 2年目=56点(合格)

目安として、模試で35点を超えることができると、一定の知識が定着していると言えるでしょう。

本試験で40点前半の人も、まだまだ伸びしろがありじゃ!

択一式試験で最低限覚えておくべきは5つです。

択一式のポイント5選

❶満点ではなく7割でよい

❷苦手科目を作ってはいけない

❸1問3分ペースで解く必要がある

❹わからない選択肢は飛ばして解く

❺しっかり見直しする(マークミスも)

筆者の5年の講師経験から、正しい勉強方法と勉強量で誰もが合格基準点に届くことは断言します。

特徴②選択式で足切り(1点に泣かされるパターン)

選択式1点に泣いた人は、本当によく頑張ってきた人です。

選択式試験をクリアするには、

- 試験科目の基本知識

- 文章の論点をつかむ理解力

- 前後から読みとく読解力

これらを身に付ける必要があります。

文脈からキーワードを推測する練習がカギじゃ!

筆者が見てきた中で、「選択式の1点」に泣いて最終的に合格できなかった人はいてません。諦めずに続けた人は、必ず報われています。

特徴③時間配分に失敗した(解き切れないパターン)

点数が足りなかった原因に、時間が足りなかったというパターンもあります。

受験講師をしていると、毎年1人はこんな人がいます。

択一式試験のペース配分

- 試験時間は210分

- 問題数は70問

- 210分÷70問=3分

1問あたり3分なので時間との戦いでもあるんじゃ!

理解が深まるほどペースが遅くなる人もいます。時間制限については2年目以降も油断せず、意識して勉強しましょう。

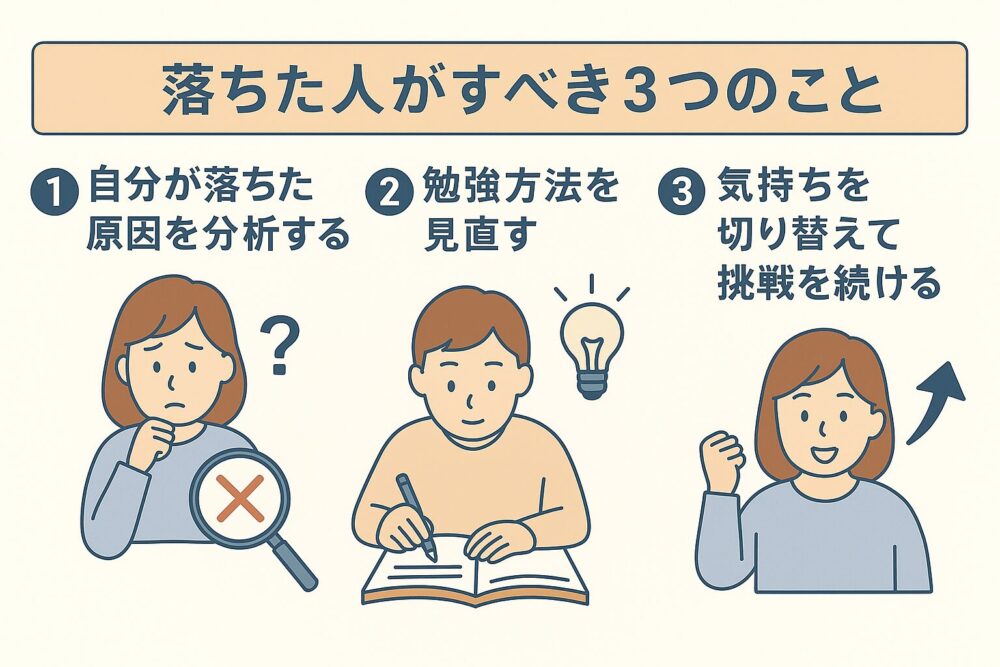

社労士は無理ゲー?落ちた人がすべきこと3つのこと

行動① 自分が落ちた原因を分析する

まずは不合格になった原因を素直に分析しましょう。

落ちるパターンを整理すると、

➊勉強の「量」が足りなかった

➋勉強の「質」がずれていた

この2パターンに分かれます。

結果には必ず「原因」があります。

勉強の「量」が原因のパターンの例

- 択一式が35点以下で不合格

- そもそも過去問が完璧でなかった

勉強の「質」が原因のパターン例

- 選択式で足切り

- 勉強時間は多いのに結果が出ない

※勉強時間は「1,000時間」で足りていると定義します。

上記は原因の一例ですが、参考にして自分はどちらか考えてみましょう。

運の要素もあるけど、次に活かすには原因の分析は必須じゃ!

関連記事» 社労士試験の勉強時間をつくる15の具体的な方法|仕事・家庭との両立術

行動② 勉強方法を見直す

原因をチェックしたら、具体的に勉強方法を見直してみましょう。

「質」を担保する勉強方法は3選

❶基礎・基本を落とさず勉強する

❷テキストと過去問を中心に勉強する

❸何度も繰り返して勉強する

❹わからない選択肢は飛ばして解く

❺しっかり見直しする(マークミスも)

まずはこの3つをどこまで徹底できていたのか、振り返りましょう。

3つができていることを前提に、

- 模試や問題演習にチャレンジする

- キーワードチェックなどの選択式対策

- 法改正や横断整理をする

など細かな試験対策の意味が増してきます。

ちなみに問題を解くペースを早めたい人がすべき対策は次の3つじゃ!

❶過去問を早いペースで解く

❷模試を2回以上は受験する

❸常に時間を区切った学習をする

択一式の勉強は、1つの選択肢につき30秒以内で解くことを徹底しましょう。

行動③気持ちを切り替えて挑戦を続ける

そう感じる人も多いでしょう。でも筆者は声を大にして言いたい。

改めてですが、社労士試験は毎年、約20人に1人しか合格できない試験です。

直近5年の合格率

2025年:5.5%

2024年:6.9%

2023年:6.4%

2022年:5.3%

2021年:7.9%

筆者も一度は不合格という結果を経験しています。

「早く合格したい」という本音には強く共感しますが、多くの人が通ってきた道です。

社労士は無理ゲー?落ちた人のためのQ&A5選

社労士は合格率が5%以下で、多くの人が「落ちる」経験をする試験です。

Q1:再チャレンジすべき?やめるべき?

A:ぜひ再チャレンジをしましょう!

社労士を目指した理由を思い出してください^^

- 働く法律を学びたい

- 自分らしくキャリアを変えたい

- 年金などの社会保険に詳しくなりたい

- 国家資格を取って人生を変えたい

- 独立や開業を視野に入れたい

但し、挑戦すると目の前には壁が現れるし、苦労も絶対に味わうことになります。

それでも努力の積み重ねは、人生の大きな財産になりますよ。

✅簡単に手に入れたものは、簡単に役にたたなくなる

✅苦労して手にしたものは、長く自分を支えてくれる

Q2:暗記が苦手でも合格できる?

A:結論として、暗記の得意・不得意は関係ありません。

暗記力より“継続力”が大切じゃ!

理由は、社労士試験は、「難しい」のではなく「範囲が広い」のが真実です。1つ1つは難しくありません。

1科目なら誰でもできるけど、10科目だから頭が混乱するんですよね。

10科目ということは、

- 勉強時間も10倍

- 覚えることも10倍

- 更に整理する時間も必要

だからこそ断言できるのは、暗記力ではなく、日々の「継続力」が大切という事実です。

Q3:2年目以降はどう勉強したらいい?

A:スクールの利用を強くおすすめします。

やはりスクールは、

- 効率的なノウハウをもっている

- 疑問点の相談や質問ができる

- 勉強のペースメーカーにもなる

などメリットの方がたくさんあります。

予算にもよりますが、スクールを利用しながら覚悟を決めて勉強するのが断然おすすめです。

👉おすすめ:再受験者向け「スタディング」や「アガルート社労士講座」

アガルート社労士講座は以下の記事を確認じゃ!

Q4:次は合格できるか不安なんだけど…

A:正しいやり方を継続することで必ず合格できます。

前提として、社労士試験は基礎・基本の徹底が大切です。

競争試験なので、基本を落とすのは致命的なんじゃ!

改めてですが、落ちた人がすべきことは3つです。

❶原因をチェックする

❷勉強の仕方を見直す

❸切り替えて次に向かう

他の人が取れる問題は、絶対に自分も取る。これを徹底すれば合格ラインは確実に見えます。

Q5:社労士資格を取るメリットって?

A:人生を変えてくれるぐらいのメリットがあります。

社労士になると、

- 人事・労務の専門家として見られる

- 回りからの信頼が圧倒的に高くなる

など一目置かれる存在になります。

また社労士は日常に身近な法律を扱うからこそ、需要が高いです。

✅会社や組織で「人」に関することは最重要事項

✅個人でも労働法や社会保険は生活に直結する

更に働き方の選択肢が多いことも特徴です。

社労士としての働き方

❶社労士事務所で働く

❷企業の総務・人事で働く

❸独立開業して働く

柔軟な働き方で専門知識を活かせるのは大きなメリットになります。

「社労士は無理ゲー」まとめ:攻略のカギは基礎力と継続力!

社労士試験は、確かに難関です。

でも、正しい努力を積み重ねれば必ず合格できる試験じゃ!

- 自分の弱点を分析し

- 勉強の質を上げて

- 前向きに挑み続ける

それが「無理ゲー」を「攻略ゲー」に変える唯一の方法です。

筆者も1年目は悔しい思いをしましたが、続けたことで知識だけでなく、仕事や人生の視野も大きく広がっています。

複数回の受験を経験したからこそ、

- 知識レベルは格段に上がったし

- 受験生同士の深い繋がりができたし

- 転職のタイミングも合った

など、振り返ると良かったと感じます。

落ちた時は悔しいですが、続けることで不思議な縁とめぐり合わせがあるものです。

改めてスクールなどの活用も検討して、ぜひ合格を手にしてくださいね。

» コスパ抜群!社労士おすすめ通信講座5選

それではまたっ^^