こんにちは。社労士のタクヤです。

「これ、本当に時間足りるの…?」って、ため息をついたことはありませんか?

筆者は、

- 社会人として仕事と両立して勉強していた。

- 5年間の講師経験で色んな環境の人を見てきた。

深く関わった経験から実感するのは、「時間の捻出」が勝負の分かれ目という事実です。

そこでこの記事では、“勉強時間をつくる15の工夫”を具体的に紹介します。精神論や気合いだけでなく、「環境」を整えて時間を捻出しましょう。

社労士試験の合格に近づく!家事の自動化&時短アイデア7選

その①買い物時間をなくす(4時間捻出)

買い物は意外に時間が取られるので、削減する意識が必要です。

スーパーで買い物すると、

- そもそも行くための時間が必要だし、

- レジは混雑していることも多いし、

- つい色んな商品を見てしまいがち。

時間がかかるし、帰るとクタクタにもなりがちです。

具体的には、「ネットスーパー」や「生協宅配」、また「食材宅配」などを検討してみましょう。

それぞれのサービスのメリット・デメリットを比較して、自分にピッタリな買い物時間の削減アイデアを考えてみたいですね。

目標は月4時間=(週1時間)の時間の捻出じゃ!

その②定期便を活用する(1時間捻出)

シャンプー・洗剤・トイレットペーパー…

食品系だけでなく日用品の買い物時間も削減しましょう。

【Amazon定期便】や【楽天の定期お届け便】を活用して、「日用品」の買い物時間ゼロにすることも可能です。

日用品の「買い物時間もなくして」1時間の削減を目標にしましょう。

その③料理時間を削減する(15時間捻出)

ミートキットの特徴とは、

- 食材はすべて下処理済み

- 主な調味料もついている

- 基本は炒めるだけ・煮るだけ

これで約40分かけていた夕食準備を15分に短縮できますね。

栄養は手を抜かず、手間だけを省くんじゃ!

「栄養バランス+調理時間15分以内」で月15時間の捻出を目指しましょう。

その④洗い物を最低限にする(2時間捻出)

料理に必ずセットなのが食器洗いです。

洗い物を減らすアイデア

- おかずはワンプレートに盛り付ける

- ミートキットでまな板と包丁を使わない

- 洗いやすい素材・形の食器を選ぶ

- たまには使い捨ての食器を使用する

- フライパン1つで完結する料理を選ぶ

食器洗いの時間を1日5分でも削減できると、「5分×30日=2.5時間」は削減できる計算になります。

賢く手抜きじゃな!笑

とは言え最低限は必要なので、

- お掃除ロボットを活用する(中古でも十分!)。

- 都度の掃除を減らして“掃除タイム”決める。

- カーペットなどは撤去して掃除の手間を省く。

お掃除の「完璧」より、今は試験「合格」を目指しましょう。

ルンバなどのロボット掃除機はとてもキレイに清掃してくれますよ。

その⑥洗濯時間を短縮する(5時間捻出)

王道はドラム乾燥機付き洗濯機を導入することです。

洗濯のタイミングを気にしなくて良いのもドラム式のメリットです。

とは言え購入に躊躇する場合は、

- 室内干しメインにして移動を減らす

- 下着・靴下は「たたまない収納」にする

このように受験生の時だけでも工夫したいですね。

その⑦湯船に浸かるのをやめる(5時間捻出)

健康のために湯船に…と思うかも知れませんが、受験生には意外に大敵です。

お風呂に浸かった場合

- 夏場:暑くて上がってからも汗が止まらない

- 冬場:寒いから長い時間浸かってしまう

時間と体力も使うし、スッキリし過ぎると眠気も強くなってしまいます。

筆者が受験生の時は、平日は10分程度のシャワー、その代わり休日はスーパー銭湯に行ってリフレッシュする時もありました。

いつまでもお風呂に浸からないことを推奨している訳ではありませんよ。

両立を妨げる!社労士合格のためにやめるべき習慣3選

ここまで「時間を生み出す工夫」を紹介してきました。

ここからは「勉強に集中するため」にやめるべきポイントに踏み込みます。

その①サブスクやYouTubeは一時休止する

これ、絶対に誰もがやらかしていますよね。

サブスクや動画は、時間を吸い取る王道じゃ!

このダラダラ視聴ループを断ち切るには、意思だけに頼らない工夫が必須です。

例えば、

- アプリを一時アンインストールする

- スマホのホーム画面からアイコンを外す

- 受験期間中だけアカウントを休止する

など具体的な対策が必要です。

ホントに面白いサブスクやYouTuberが多いですからね。

一番難しいのが「つい見てしまう時間」の見直しです。だからこそ「意思」だけでなく「環境」から変えることをオススメします。

その②残業をやめる

残業が当たり前の職場だと、定時退社はちょっと勇気がいりますよね。

筆者も「任された仕事を断れない」、「何となく帰りにくい雰囲気」に悩んでいた時期があります。でも気を使って残業しているだけでは、合格には近づけません。

周囲の理解を得るために、

- 「資格取得を目指しています」と職場に伝える

- 昼休みにも勉強して、実際に知ってもらう

- 講座の日は「今日は定時で帰ります」と宣言する

この辺りから実践してみましょう。

そして、自分の人生にとって、“今”何が一番大切か?を考えるきっかけにしてほしいと思っています。

その③ダラダラ飲み会をやめる

何となく行く飲み会は控えるようにしましょう。

特にあるあるなのが、

- 誘われたら全部行く

- 何となく2次会まで流れる

飲み会は仕事関係からプライベートまでありますが、正直キリがありません。

実際に筆者も休日は息抜きもしてはいました。

- 朝から17時まで8時間以上は勉強して、

- 夜だけ飲み会やお風呂屋さんに行く

というイメージです。

個人的に息抜きをする時は「罪悪感がないように」、そして「時間を決める」をポリシーとして意識していました。

受験生の時だけでも「ルール」をつくるんじゃ!

“勉強に集中する時間をつくる”という目的は忘れず見直してみましょう。

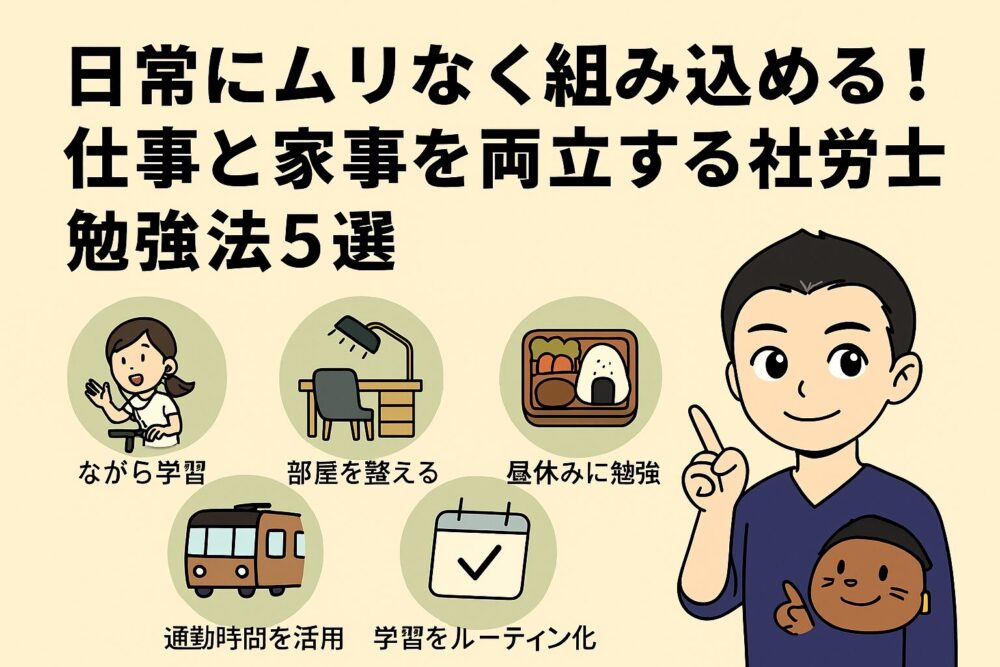

日常にムリなく組み込める!仕事と家事を両立する社労士勉強法5選

最後に忙しい日常に“勉強を溶け込ませる”アイデアを紹介していきます。

その① 「ながら学習」で細切れ時間を活用する

今は社労士の教材も進化していて、勉強もしやすくなっています。

たとえば、

- 車や自転車で音声講義を聞く

- 洗い物しながら過去問の解説聞く

- スキマ時間に暗記アプリで確認する

など工夫次第でいつでも勉強が可能です。

とはいえ、あくまで“ながら学習”です。完璧を目指すより、「自然と耳に残ればOK」くらいの気楽さが長続きのコツ。

その② 部屋を“勉強仕様”に整える

やる気は意外に部屋の「環境」でつくるものかもしれません。

気が散らないように、

- 机の上には教材だけにする

- テレビやスマホは視界から遠ざける

- 空調の効く部屋を勉強部屋にする

などの工夫をしてみましょう。

「この場所に座ったら勉強モード!」という条件反射が生まれると、気持ちがグッと切り替わります。

必ずしも家に拘らず、カフェや自習室に強制的に行くでも構いません。

その③ 通勤時間を徹底活用する

当たり前ですが、通勤は「毎日確保されてる学習時間」ですよね。

移動時間を「勉強タイム」に変えるのじゃ!

どれぐらい活用できるかは個人差があると思います。

- テキストと過去問を徹底学習する

- アプリで選択式を1問解いてみる

- イヤホンで音声講義を聴く

筆者も通勤時間を有効活用することで合格できたと断言できます。受験生時代はとにかく過去問を徹底反復しました。

その④ 昼休みをミニ勉強タイムに変える

昼休みは、“ミニ勉強タイム”か“仮眠”で過ごすのがオススメです。

特に勉強タイムとして使うと、

- 習慣化しやすく継続につながる

- 純粋に知識と学力が向上する

- 職場の人に「勉強してる」と知ってもらえる

というメリットがあります。

一方で、職場環境によっては堂々と勉強しづらい…というケースもあるはずです。

そんな時は、

- スマホで暗記アプリを使う

- 思い切って10〜15分仮眠をとる

など、自分に合った使い方を見つけましょう。

「眠気と戦いながらなんとなく勉強」は逆効果。中途半端になるなら、休むときはしっかり休むのも大切です。

昼休みをあなどるなかれじゃ!

その⑤ まとまった勉強時間をルーティン化

社労士試験は長丁場だからこそ、「まとまった」勉強時間の確保と習慣化にも挑戦したいところです。

もちろん、

- ながら学習で効率的に

- スキマ時間を活用する

といった工夫は筆者も多用してきました。

でもやっぱり、実力がつくのは“腰を据えた”勉強時間なんですよね。

まとまった時間の定義

-

✅30分以上の時間

30分でも集中できれば、

- テキストを1セクション読める

- 過去問を10問以上解ける

- 苦手分野を復習できる

など、意外と色々できます。

時間確保のコツは「時間帯と場所」の固定じゃ!

たとえば、

- 毎朝6:30〜7:00は暗記タイム

- 昼休みの終わり30分は過去問演習

- 夜のお風呂上がりに30分だけ講義動画

毎日同じ「時間・場所・教材」で取り組むと脳も“勉強モード“に入りやすくなります。

「エッセンシャル思考」勉強法!限られた時間で社労士試験に合格する

仕事や家事と両立する人にピッタリなのが、「エッセンシャル思考」という考え方です。

エッセンシャル思考とは、

- より少なく、しかしより良く、

- 「やらないこと」を決めて、

- 本当に大切な学習に集中する。

つまり「何でもやろう」とせず、成果につながる学習に「絞ろう」という考え方です。

社労士試験は科目が多く、「あれもこれも」と手をつけると混乱します。だからこそ、「時間に制約のある人」にこそ取り入れてほしい思考法です。

▼「社労士試験」✕「エッセンシャル思考」詳しくはこちら▼

まとめ:社労士試験の勉強時間を確保して、仕事と家事を両立しよう!

「社労士試験に挑戦したい。でも時間がない」

悩んでいる人へのアンサーはこれです。

✅強い意思で「勉強時間を作る工夫」をして、

✅「実践しながら習慣化」をすることです。

まずは1つでも「行動」を始めるんじゃ!

- 定期便を試して買い物時間を削減する

- ミールキットを注文してみる

- 平日はシャワー派にしてみる

- サブスクやYouTubeは一時休止する

- スキマ時間の活用やながら学習にトライする

一つ一つは「小さな行動」にも思えますが、その積み重ねで合格への道筋が見えてきます。「忙しい人」こそ、正しい工夫と正しい選択が必要なんですね。

社労士試験は、決して“特別な人だけ”が合格する試験ではありません。

それではまたっ。